Hans-Dieter Arntz im Gespräch mit Martin Zagatta (Deutschlandfunk) – 09. November 2013

Historiker: Novemberpogrom war auf dem Land schlimmer als in der Stadt

In den Großstädten waren die Angriffe auf Juden 1938 oft anonym, so Hans-Dieter Arntz. Auf dem Land sei das anderes gewesen, dort habe man sich gekannt, es sei persönlicher gewesen, oft brutaler, erklärt der Historiker.

Martin Zagatta: Synagogen standen in Flammen, Schaufenster wurden eingeschlagen, die Geschäfte jüdischer Mitbürger geplündert, genauso wie ihre Wohnungen. Ausschreitungen, Morde, Misshandlungen. Das Novemberpogrom, die sogenannte Reichskristallnacht vom 09. auf den 10. November, heute also 75 Jahre her, gehört zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte. Die Nationalsozialisten hatten damals das von einem Juden verübte Attentat auf einen deutschen Diplomaten zum Vorwand genommen, um im ganzen Reich gegen die jüdische Bevölkerung vorzugehen. Nicht nur in den großen Städten, sondern auch in der Provinz, in Kleinstädten und Dörfern, das hat der Historiker Hans-Dieter Arntz besonders anschaulich gemacht in seinem Buch „Reichskristallnacht“. Der Novemberpogrom 1938 auf dem Lande. Arntz, der den Terror in der Eifel und der Voreifel untersucht hat, kommt darin zu dem Ergebnis, dass die Ausschreitungen dort auf dem Land oft noch viel brutaler waren als in vielen rheinischen Großstädten.

Hans-Dieter Arntz: Ich bearbeite das Thema ja seit ungefähr 35 Jahren, bin spezialisiert auf den Bereich Bonn-Köln-Aachen, hauptsächlich auf die Voreifel und Eifel, und habe von Anfang an gemerkt - das wird aber wahrscheinlich auch in anderen Landstrichen gewesen sein -, dass, wenn eine Gegend überschaubarer ist, dann die Angriffe intensiver, persönlicher, verletzender, schlimmer, diskriminierender sind oder gewesen sind als in der Stadt selber. Man kannte sich persönlich.

Zagatta: Haben Sie da ein Beispiel aus dieser Nacht, 9. auf 10. November damals, 1938?

Arntz: Ja, das beginnt im Grunde genommen schon mit dem 1. April 1933, dem sogenannten „Boykotttag“. Da ist ein Mädchen, Jenny Mayer aus Euskirchen, ein braves Mädchen, allerdings irgendwie durch Asthma gehandikapt, und die wird nun an diesem Tag, diesem 1. April 1933, am „Boykotttag“, von zehn Klassenkameraden angeschrien, angegriffen, du alte Juden…, und da kommt noch eine Silbe dahinter, die ich jetzt nicht aussprechen möchte. Und dieses Mädchen ist so kaputt gewesen, psychisch und körperlich, dass sie nach kurzer Zeit an Atemstörungen gestorben ist. Das wäre in einer Stadt, die völlig anonym ist, wo fremde Leute leben oder hinkommen, wahrscheinlich nicht in dieser Form möglich gewesen.

Zagatta: Wie war das da in der Nacht jetzt, wenn wir auf den 9. und 10. November kommen, 1938, wie war es da in der Region?

Arntz: Das ist auch wieder interessant. Während in den Großstädten vieles anonym war - es heißt dann immer, es kamen Leute im Räuberzivil und haben zerstört – und weiteres Schlimmes geschah, wusste man hier gar nicht, an wen man sich richten sollte, wo man um Hilfe bitten konnte. Das war auf dem Lande anders, weil man sich kannte. Ich kann also Beispiele nennen aus der Kreisstadt Euskirchen: da stand einer, jetzt im positiven Sinne, vor der Haustüre und ließ seine SA-Leute nicht herein, weil man befreundet war durch den Sportverein. So was gab es zum Beispiel. Umgekehrt war es dann besonders schlimm, wenn dann, wie gesagt, man sich schon jahrelang als Nachbarn kannte und wurde jetzt diskriminiert und dransaliert. Aber an diesem Tag, also an diesem 9. November 1938, wo es nun wirklich losging, da konnte jeder, wie man in der Eifel so ordinär sagte, richtig die „Sau rauslassen“.

Zagatta: Lässt sich das denn so verallgemeinern? Sie sagen das ja, in Großstädten war man anonym, auf dem Dorf kennt man sich, da hätte doch die Hemmschwelle eigentlich viel höher sein müssen, dann auch gegen jüdische Nachbarn so brutal vorzugehen?

Arntz: Der Fanatismus und der Rassismus, der schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts in Deutschland, ganz besonders in Österreich, herrschte, war nur unterschwellig auf dem Lande. Da hieß es immer, „de Jüdde jehören zu uns“. Sie sprachen das Eifeler Platt, sie waren integriert, die waren Viehhändler, auf dem Markt kannte man sich. Eigentlich waren sie besser integriert, ich sage es mal ganz deutlich, als zum Beispiel die etwas puritanischen Protestanten.

Die Kreisstadt Euskirchen hatte prozentual bis zu dieser Zeit mehr Juden als Protestanten. Die Juden waren vollkommen integriert. Und deswegen dieses Schlimme, dass jetzt nach der langjährigen Diskriminierung in der Presse - da gab es den „Judenspiegel“, der jeden Tag in der Zeitung erschien – so etwas am 9. November 1938 geschah.

Die Bevölkerung war nur in dieser lapidaren Hinsicht etwas vorbereitet, und jetzt passierte etwas Explosionsartiges. Und wenn Sie mir erlauben, noch etwas zu erwähnen, was ich für sehr wichtig halte: Fanatische Nationalsozialisten schienen wohl jetzt doch auf ein solches Ereignis gewartet zu haben. Im Jahr 1936 gab es schon einmal ein Attentat von einem Juden auf einen Nationalsozialisten, allerdings in der Schweiz. Das war Gustloff. Da hat kein Mensch groß drüber gesprochen - „Angriff der Juden auf den Nationalsozialismus“ -, wie es dann am 9. November 1938 geschehen ist. Das heißt, da hatte sich jahrelang etwas aufgespeichert, und diese Explosion wurde jetzt mit dem Mord am Botschaftsrat vom Rath verbunden. Jetzt wollte man intensiv „sein Mütchen kühlen“.

Zagatta: Lässt sich das verallgemeinern, wie sich die Bevölkerung da verhalten hat? Also, dass da Schlägertrupps der Nazis am Werk waren, das wissen wir. Wie hat sich die Bevölkerung in den Dörfern da allgemein verhalten, hat die teilweise auch weggesehen, hat die sich beteiligt, hat die da mitgemacht? Lässt sich das verallgemeinern, lässt sich da was sagen?

Arntz: Man meint ja jetzt immer: alle waren erschüttert. Ich höre auch heute immer wieder in den Interviews: alle waren erschüttert und fragten, wie konnte das sein! Im Prinzip stand man ja desinteressiert da, man war nicht genügend politisch informiert und wusste auf dem schlichten Lande gar nicht, um was es ging. Teilweise haben auch Leute gesagt: das geschieht denen recht. Und wenn ich jetzt an die Stadt Euskirchen wieder denke, da hatte sogar der Bäckermeister gegenüber der Synagoge drei Nazi-Fahnen herausgehängt und sagte ganz laut zu allen Leuten: „Jetzt geht es den Juden an den Kragen!“ Das heißt, da waren gar nicht so unheimlich viele dagegen und überrascht, man gaffte, man guckte und viele waren fanatisch und ließen alles geschehen.

Zagatta: Herr Arntz, Sie haben ja nicht nur Gerichtsakten ausgewertet, sondern auch Zeitzeugen befragt. Wie offen waren denn die Menschen, Ihnen da zu erzählen, was sie erlebt haben? Haben Sie jemanden gefunden, der eingestanden hat, dass er an diesen Ausschreitungen und Misshandlungen dabei war?

Arntz: Ich habe in diesen 35 Jahren, in denen ich also tätig bin, bestimmt 600 bis 700 Zeitzeugen, die wirklich dabei gewesen sind, gesprochen - nicht sogenannte „Knallzeugen“, die dann eigentlich nur Rauch gesehen haben. Das waren jetzt nicht nur gaffende Zuschauer aus der Umgebung, sondern auch die Juden selber, mit denen und deren Nachkommen ich heute sehr viel Kontakt habe. Aber viele Leute, die heutzutage nach 75 Jahren interviewt werden, nehme ich historisch gar nicht mehr ernst, weil die Zeit vorbei ist. Alles wird nur noch nachgeplappert, was einst gesagt worden ist. Für mich waren wichtig die Akten aus der Zeit 1945, 1946, 47 und 48. Da fanden auch im Rheinland die Synagogenbrandprozesse statt. Da haben Amerikaner und Engländer entsprechende Prozesse geführt, da wurden Zeugen vereidigt. Da hatte man als Zeuge auch Angst, unter Eid etwas Falsches auszusagen. Mit diesen Gerichtsakten habe ich am meisten anfangen können, wesentlich mehr als mit gewissen Erzählungen von Zeitzeugen, die im Prinzip alle nur das Gleiche gesehen haben.

Zagatta: Sie haben auch erwähnt jüdische Zeitzeugen. Wie ist das heute in der Region, in der Eifel und der Voreifel, gibt es da überhaupt noch jüdische Gemeinden, gibt es da jetzt noch jüdisches Leben?

Arntz: Das jüdische Leben ist im Grunde genommen erloschen. In Euskirchen selber wohnen noch zwei Juden, in Düren versucht man zaghaft, die 30 bis 40 jüdischen Menschen, die dort verstreut, aber unorganisiert sind, zusammenzufassen. Da gibt es neuerdings einen Plan, eventuell wieder eine kleine Synagoge zu bauen. Die nächsten Synagogen für unsere Region wären Köln, Bonn und Aachen. Und an dieser Stelle möchte ich ergänzen, dass auch hier meiner Meinung nach - keiner möge bitte böse sein – neuerdings ein anderes Klima herrscht, weil dort 80 bis 90 Prozent nicht deutschstämmige Juden dort sind. Es gibt meiner Meinung nach in diesen Synagogengemeinden sehr viele Spannungen - ich betone meiner Meinung nach -, wo auch der Novemberpogrom vom 9. November 1938 anders bewertet und berücksichtigt wird.

Zagatta: Wie gehen diese Städte, diese Gemeinden, die Sie untersucht haben, wie gehen die heute mit dieser Vergangenheit um? Wird da an den 9. November, an den 10. November 1938 in irgendeiner Form erinnert, wird an diese Verbrechen zumindest noch erinnert?

Arntz: Ja. Die Lehrer und Pädagogen sind seit 20 Jahren sehr aktiv in der Schule. Manche Schüler sagen zwar inzwischen, das ist zu viel, aber es wird dort wirklich viel getan. Die Gemeinden sind tätig. Es gibt in Euskirchen kleinere Veranstaltungen, aber auch in Mechernich, in Zülpich, in Hellenthal, in Kall und so weiter, wo Gedenkgänge stattfinden, wo inzwischen Mahntafeln errichtet worden sind. Das Gedenken an den 9. November 1938 ist sehr lebendig, um zu mahnen und zu erinnern.

Zagatta: Der Historiker Hans-Dieter Arntz, mit dem wir vor der Sendung über seine Nachforschungen über sein Buch "Reichskristallnacht. Der Novemberpogrom 1938 auf dem Lande" gesprochen haben.

Einige Reaktionen auf das Interview des Deutschlandfunks

am 09. November 2013

Das Interview am 9. November 2013 behandelte das Thema: „Reichskristallnacht“ auf dem Lande. In drei meiner Bücher habe ich die „Reichskristallnacht“ auf dem Lande dokumentiert:

|

|

|

REICHSKRISTALLNACHT“ – Der Novemberpogrom 1938 auf dem Lande (2008)

Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischem Grenzgebiet (1990)

Judaica - Juden in der Voreifel (1983)

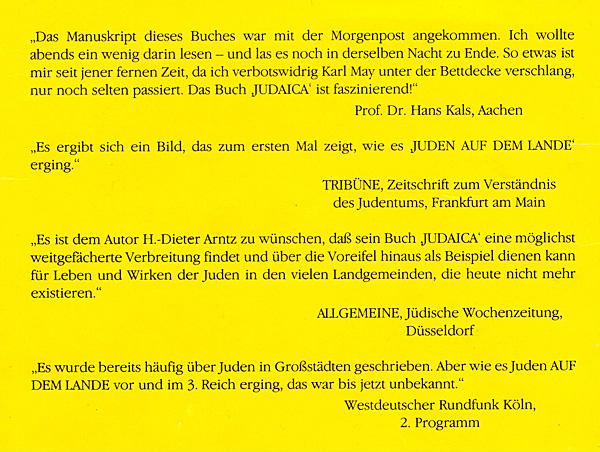

Rückseite des Schutzumschlags von "JUDAICA" (1983)

Anbei eine kleine Auswahl von Leserbriefen oder E-mails, die im Funkhaus oder beim Autor selber eintrafen:

1.)

Lieber Herr Arntz,

... ich habe Sie heute morgen im Deutschlandfunk gehört. Sie haben meine volle Zustimmung, vor allem die Sache mit dem Bäcker in Euskirchen bringt die Situation auf den Punkt. Ich habe ja ähnliche Auswüchse des "Mobs" in andern Ländern erlebt, und wenn es heute heißt, dass so etwas nie wieder in Deutschland passieren kann - ich würde das nicht unterschreiben....

Anbei: der 9. November. Was für ein „Gedenktag" ist das eigentlich? Jedenfalls halte ich die „Reichskristallnacht“ für völlig überbewertet. Für das deutsche Volk oder für eine deutsche Nation gibt es noch vier weitere wichtige Stationen an diesem 9.11., und für mich zählen dazu eher die Jahre 1848 und 1989. Das erachte ich also für einen deutschen Staat als viel gravierender und prägender als die Reichskristallnacht........

Aber das kann jeder sehen wie er will.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Enke aus Torgelow

2.)

Sehr geehrter Herr Arntz,

ich habe heute morgen Ihr Interview im Deutschlandfunk gehört und wollte Ihnen nur kurz auf diesem Weg mitteilen, wie ausgezeichnet ich Ihre Forschung, die Ergebnisse und ihre Präsentation durch Sie finde. Als Historiker, der sich intensiv mit der sog. Judenfrage beschäftigt hat, und als Rheinländer war es eine wahre Freude, Ihnen zuhören zu können.

Herzliche Grüße aus Brandenburg ins Rheinland

Dr. Uwe Mazura

3.)

... ich habe das Interview mit Interesse gehört und möchte Ihren durchaus richtigen Anmerkungen etwas beifügen:

.... Aus meiner Arbeit kann ich auch noch etwas beitragen, wenn es um das tägliche Leben in der .... Synagogengemeinde geht. Sie haben es vorsichtig gesagt, aber die Synagogengemeinden haben tatsächlich ein Ausländerproblem. Auf wenige deutsche Juden kommen inzwischen Tausende von russischen, ukrainischen und rumänischen Juden. Bei Bestattungen betonen die Synagogen-Verwaltungen immer, dass sie eine Solidargemeinschaft seien und die reichen Juden die Beerdigungen der armen Juden mitfinanzieren. Realität aber ist, dass sich die Synagogengemeinden jede Beerdigung mit hohen Beträgen eines Ordnungsamtes refinanzieren lassen - zuzüglich des späteren Grabsteins. Das ist heftig viel, wenn man bedenkt, dass laut Ausschreibung einer mir bekannten Großstadt eine ordnungsbehördliche Bestattung eines nichtjüdischen Mitbürgers für unter € 400 erfolgt. .......

So finanziert das schlechte Gewissen mancher Verwaltung einer mosaischen Gemeinde ziemlich üppig ihren Friedhof. Und vielleicht noch mehr...

Vielen Dank für Ihre sehr präzise Darstellung in dem Interview des Deutschlandfunks am 9. November 2013.

Herzliche Grüße.........

4.)

Sehr geehrter Herr Arntz,

........ Nun melde ich mich auf Ihr Interview zum 9. November 2013 im DLF, um Ihnen Ihre Erfahrungen zu bestätigen, die Sie hinsichtlich der Unterschiede im Verhalten zwischen Stadt und Land betreff der Juden und besonders im Novemberpogrom gemacht haben.

.... Auch in Münster standen die Protestanten im Abseits. Universitätsprofessoren gehörten selbstverständlich zu den Akademikerkreisen, besonders, wenn sie konvertiert waren.

Was Sie zum Novemberpogrom an Eindrücken formuliert haben, kann ich voll bestätigen:

- in Münster hatte man trotz der erstellten Listen ("Judenliste" 1938) bei dem Aufsuchen von Privatwohnungen keinen Überblick. Dazu brauchte man den Rabbiner, der die Wohngebiete seiner Gemeindemitglieder anzeigen sollte. Zu diesem Zweck fuhr man ihn in einem Auto der Gestapo durch die Stadt. Der Rabbiner verweigerte eine Auskunft.

- es gibt Beispiele, wo sich Pgs mitten in der Nacht oder am frühen Morgen durch Klingeln Einlass in Wohnungen verschafften, also durchaus zivilisiert, dann allerdings hinter sicheren Hausmauern ihre Verwüstungen anrichteten, so als hätten sie Angst von der Öffentlichkeit erkannt zu werden.

- christliche Zeitzeugen - bis auf wenige Ausnahmen - hatten, besonders wenn sie zur damaligen Zeit noch jung waren, Bilder vom "Hörensagen" verinnerlicht, die einer genauen Nachfrage nicht standhielten. Diejenigen, die sich mit ihren Aussagen als sehr zuverlässig erwiesen, waren mit ihren Erfahrungen nicht an die Öffentlichkeit gegangen und daher eher "Zufallszeitzeuginnen".

- Einige jüdische Zeugen haben wir in Israel, Schweden und USA aufgespürt, darunter sehr detailliert Auskünfte von Hans Kaufmann in Schweden, damals 13 Jahre alt, bekommen. Das Interview ist archiviert im LWL Landesmedienzentrum, Münster.

- Eine Überstellung in ein KZ - Sachsenhausen wäre "zuständig" gewesen - , hat es in Münster nicht gegeben. Die inhaftierten Juden blieben 8 bis 14 Tage in den örtlichen Polizei- oder Gerichtsgefängnissen. Das gilt für das gesamte Münsterland, ohne dass ich ein schriftliches Dokument zu diesem außergewöhnlichen Vorgang gefunden hätte, auch nicht in Berlin.

Damit soll es genug sein. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie klare Worte und Meinungen formuliert haben, die ich voll unterstreichen kann.

Mit herzlichem Gruß

Gisela Möllenhoff aus Münster